Por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz

Son de dominio común las páginas que Max Weber dedicó a los tres tipos de legitimidad del poder (“Die Typen der Herrshaftt”): tradicional, carismática y racional-normativa. Como también se sabe que, hablando de la segunda de ellas, el idolatrado maestro recordó que el carisma suele obedecer a algo extraordinario, pero luego, para el día a día, cambia y se rutiniza. Menos conocido es el debate que se esconde tras la traducción española de esta última palabra, porque el original habla de “Veralltäglichung”, o sea, de algo que sucede todos y cada uno de los días (Alle Tagen). La rutina, lo propio del trabajo burocrático, que se incardina más bien en el esquema racional-normativo, es otra cosa, que en alemán se conoce como “Routine”. De ahí que los que tenemos la lengua de Cervantes como materna estemos divididos sobre si resulta correcto lo de “rutinización del carisma” o si más habría que hablar de algo así -si acaso fuese posible- como su “cotidianización” o incluso la “normalización” del mismo, o ya, puestos a buscar la asepsia, mera “transformación” del carisma, como ha propuesto Joaquín Abellán en su versión de 2007. Una vez más, la traducción es una labor de creación y (como ha denunciado aquí mismo Fernando Pantaleón al hilo del Art. 4.2 de la Directiva europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores) resulta fácil que el traduttore devenga un traditore.

Bajo tan sesuda polémica lingüística sobre Max Weber (no una mera disección bizantina entre académicos, siempre tan quisquillosos: en el franquismo, la teoría del caudillaje, pensada para mayor gloria del Jefe, se elaboró precisamente sobre esas bases) se embosca, como el lector ilustrado es el primero en no ignorar, un debate de esos que acompañan a nuestro oficio de tiempo inmemorial y más aún desde la época de la codificación y del constitucionalismo, en cuanto se piensa en normas omniscientes y que por tanto ofrecen respuesta para todo, sean cual fueren las circunstancias: dónde se traza con precisión la raya (y quién se ocupa de hacerlo) entre lo que puede considerarse normal y lo que, por contra, resulta anormal, en el sentido de extraordinario. Y que siempre o casi siempre coincide -lo cualitativo y lo cuantitativo propenden a mostrarse indisociables- con la infrecuencia estadística. De Carl Schmitt no hay que recordar que, bajo el régimen de Weimar (1919-1933) identificó al soberano precisamente como aquél que tiene el poder de entender que concurre el estado de excepción y en España contamos desde hace muchos años una excelente monografía sobre eso: “Excepción y normalidad en el pensamiento de Carl Schmitt”. El orden de los factores -la excepción antes que la normalidad- no resulta inocente, por supuesto: sí altera el producto.

Del derecho de las obligaciones contractuales forma parte la doctrina rebus sic stantibus, de creación jurisprudencial. Los jueces, en teoría sometidos al imperio de la ley, suelen mostrarse rebeldes con las normas cuando éstas no han sabido recoger lo excepcional.

De la Constitución Española de 1978 hay que constatar, una vez más, su carácter transaccional. De una parte, pretendió poner un punto final a los sobresaltos que, al menos desde la guerra de independencia de 1808, llevamos sufriendo: una guerra civil casi cronificada (con armisticios, eso sí). En tal sentido, el texto de hace cuarenta y dos años se vió a sí mismo como la constatación del fin de la historia, en el sentido de Francis Fukuyama: a partir de entonces, pasaríamos a ser tan aburridos como los noruegos y lo único que nos esperaría es la alternancia democrática. Un turno, sólo que sin las carencias (y con un sustrato sociológico indudablemente mejor) del de la restauración de 1876. Esa visión tan idílica -la Constitución es el reencuentro de las dos Españas y el final de los demonios familiares, encarnados en la Iglesia Católica y el Ejército, por supuesto- fue la que se encargó de propagar urbi et orbe alguien tan agudo como un Francisco Ayala, nada menos.

Pero eso no significa que los constituyentes fuesen tan ingenuos y de hecho dedicaron muchos preceptos -es la segunda parte- a las situaciones de excepción, intentando de esa manera encauzarlas. Está, sí, por ejemplo, el procedimiento legislativo ordinario, a tramitar en el Congreso y el Senado (Art. 87 a 90), pero también sucede que de súbito se topa uno con situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y no hay más remedio que arbitrar la posibilidad de dictar de la noche a la mañana normas con ese mismo rango: los Reales Decretos-Ley. Tenemos, segundo, los derechos fundamentales, clave de la convivencia y el pluralismo, pero igualmente sabemos que, guste o no, concurren situaciones en las que -por tiempo contado: punto crucial- hay que sacrificarlos: estados de excepción y de sitio (y, previamente, alarma) según el Art. 55 (y el 116). Y tenemos, tercero, un Estado territorialmente descentralizado, con unas nacionalidades y regiones ascendidas a la categoría de Comunidades Autónomas y con competencias incluso legislativas, pero el constituyente no dejó de plantearse -Art. 155- el escenario de que alguna de ellas se desviase del camino recto (que “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”), estableciendo que se la pudiera corregir desde los poderes centrales: se trata de la adopción de “las medidas necesarias para obligar a aquello al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Y con posibilidad para el Gobierno de poder “dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. O sea, de recuperar la jerarquía en el sentido más cuartelero de la expresión. Pero, una vez más, con un alcance temporal limitado.

No puede decirse, en suma, que el constituyente de 1978 ignorase que la historia, entendida como lo imprevisto y patológico -el cisne negro-, puede volver en cualquier momento: donde menos se espera, salta la liebre. Y en España, tierra de natural ventosa, más aún.

Así pues, tan constitucional es la regla como la excepción -los Arts. 86, 55 y 155 también forman parte del texto: faltaría más-, pero siempre que no olvidemos que lo segundo es excepcional, valga la obviedad. Tan posible es lo blanco como lo negro, pero lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Un Macguffin forma parte del guion de la película, siempre que tengamos claro que no constituye el argumento.

La duda es cuánta excepcionalidad podemos soportar, porque, se insiste, lo cuantitativo (que también se puede medir cronológicamente) acaba deviniendo cualitativo: las mutaciones constitucionales consisten precisamente en una acumulación de cambios, cada uno de los cuales con apariencia quizá menor. ¿Cuántos pocos hacen un mucho? ¿Con cuántos granos se forma un montón? ¿Qué cantidad de arena hace falta para una duna? ¿Cómo se determina la dosis exacta? Por supuesto que no cabe una respuesta a punto fijo, pero eso no significa que todo sea irrelevante. Hace ya mucho tiempo (con mayoría absoluta del partido del Gobierno en 2011-2015 y a partir de entonces sin ella, así estén al frente tirios o troyanos) que el lugar central en las innovaciones del ordenamiento no lo ocupan las leyes de tramitación parlamentaria, sino los Reales Decretos-ley. En 2017 se tuvo que hacer uso (pequeño, eso sí) del Art. 155 y si su empleo no ha sido mayor, en lo extenso y en lo intenso, se debe sólo a que se ha pensado que, a medio y largo plazo, disimular es la receta. Y, en fin, la declaración del estado de alarma del RD 463/2020, de 14 de marzo -con un contenido mayor del propio de la figura, dicho sea de paso-, que en el inicio sólo es para quince días, lleva trazos de prolongarse -de momento, hasta el 11 de abril- sin que acierte a vérsele un final.

Nuestro sistema constitucional (eso que se llama, con las peores intenciones, “el régimen del 78”) sobrevive formalmente, pero lleva bastantes años -casi diez, aunque por supuesto con raíces anteriores- en los que lo previsto para la excepción ha devenido la regla: se ha superado la raya. No se puede afirmar con carácter científico e inapelable, pero los indicios son abrumadores. Y no todo se explica por el hecho de que, como consecuencia de la fragmentación de la sociedad, la aritmética parlamentaria resulte cada vez más abigarrada. Las mayorías absolutas (la última, la de 2011-2015) no son episodios precisamente para añorar. El fenómeno tiene unas causas más profundas y lo que hay que preguntarse es hasta dónde aguanta el sistema. El Caribe está preparado para los huracanes, pero no puede haber un huracán todos los días. Bien está que el cántaro vaya a la fuente, pero siempre que dosifique las visitas, no sea que a la enésima… Dicho lo mismo pero de otra manera: el derecho de excepción está, sí, dentro del sistema, pero en los márgenes. Y no conviene asomarse demasiado al abismo, porque, a fuerza de acercarse, algún día puede uno caerse.

Cabe, por supuesto, lo que los ingleses llaman el “denial of reality”, la ceguera. En su variante más habitual, con idealización de lo hecho (con carácter encomiable, sin duda) en el nada sencillo 1978. Pero ese tipo de mecanismo psicológico (en última instancia, la nostalgia del pasado) no suele garantizar el éxito. Cuando las enfermedades se cronifican -así traduzcamos a Weber por rutinización, cotidianización o como se nos antoje-, su curación se va poniendo difícil, casi imposible.

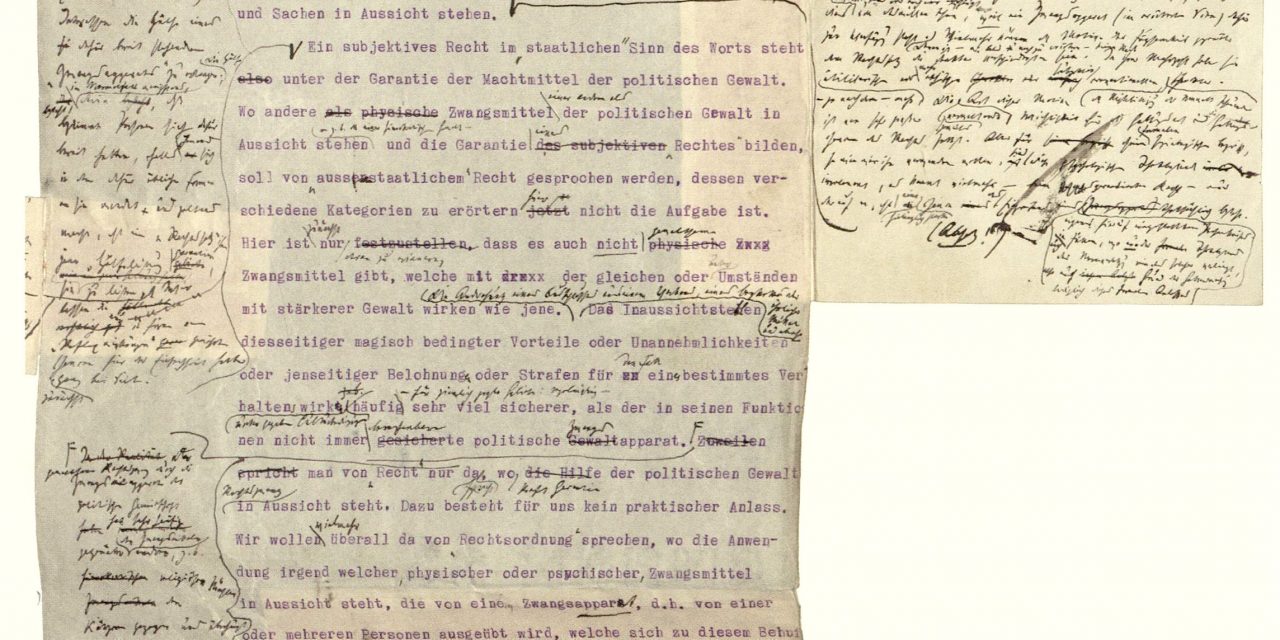

Foto: Wikipedia. Manuscrito de la Sociología del Derecho de Max Weber