Por Gabriel Doménech Pascual

La discutida legalidad de los umbrales de saciedad

Una de las cuestiones más controvertidas que en nuestro Derecho de la contratación pública se han suscitado en los últimos años es la de si los llamados umbrales de saciedad son o no lícitos (véanse diversas opiniones aquí, aquí y aquí).

Salvo error mío, los «Tribunales de verdad» todavía no se han pronunciado al respecto, aunque sí lo han hecho, en sentido divergente, varios «Tribunales administrativos». Han entendido que dichos umbrales son ilegales, por ejemplo, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (Resolución 75/2020), el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco (Resolución 40/2018) y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Acuerdo 143/2019).

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales también los consideraba ilegales (Resolución 873/2016), pero en 2018 cambió su posición sobre el particular y ahora estima que son conformes a Derecho (Resoluciones 976/2018, 484/2019 y 853/2019).

En esta breve entrada no evaluaré todos los argumentos y motivos esgrimidos en contra o a favor de la licitud o la conveniencia de los referidos umbrales, sino que tan solo analizaré en qué medida estos son conformes con los principios de eficiencia, igualdad y libre concurrencia que informan nuestro Derecho de la contratación pública.

.

Concepto y clases de umbrales de saciedad

Por umbral de saciedad (o saturación) en sentido estricto podemos entender aquel punto a partir del cual una oferta contractual no recibe una mayor valoración en relación con un «criterio evaluable de manera automática», es decir, «cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas» matemáticas.

Imaginemos, por ejemplo, que en los pliegos contractuales se dispone lo siguiente:

(i) El precio (a cobrar por el contratista) valdrá el 35% de la puntuación final.

(ii) Si se presentan ofertas iguales o inferiores a 60.000 €, todas ellas recibirán 35 puntos, la empresa que oferte el canon más alto recibirá 0 puntos, y la puntuación del resto se determinará mediante una interpolación lineal.

(iii) Si no se presentan ofertas iguales o inferiores a 60.000 €, la empresa que oferte al canon más bajo recibirá 35 puntos, la que ofrezca el más alto, recibirá 0 puntos, y la puntuación del resto se determinará mediante una interpolación lineal.

Nótese que, según estas reglas, las ofertas inferiores a 60.000 € reciben la misma puntuación que las que lo igualan, a pesar de que puede afirmarse que las primeras suponen un menor gasto público y, por ende, son ceteris paribus más convenientes para los intereses generales que las segundas.

Los umbrales de saciedad suelen establecerse respecto del precio, pero a veces también se contemplan para otros criterios evaluables automáticamente, tales como el plazo dentro del cual comenzará a prestarse un servicio o los recursos que destinará el contratista a determinados fines.

En sentido amplio, a veces se habla de umbral de saciedad para referirse a aquel punto a partir del cual una oferta contractual recibe una mayor valoración respecto de un criterio evaluable automáticamente, pero esta es prácticamente insignificante. El caso decidido por la Resolución 75/2020 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público proporciona un ejemplo. En los pliegos se establecía que:

(i) Los contratistas debían hacer una inversión en obras de mejora de al menos 4.000.000 €.

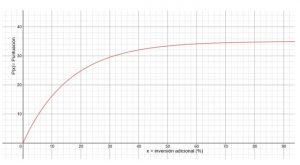

(ii) Y las empresas que ofrecieran una inversión mayor, en el porcentaje respecto de la cantidad anterior, recibirían puntos con arreglo a la siguiente fórmula:

En la siguiente figura se representa esta función no lineal. Obsérvese que la ganancia en puntos que podían obtener los licitadores al ofertar un porcentaje de inversión superior a cierto umbral (aproximadamente, un 50%) resultaba prácticamente insignificante.

Conviene distinguir también entre aquellos umbrales de saciedad que pueden ser determinados ex ante, a la vista de lo establecido en los pliegos (como todos los que hemos visto, a título ilustrativo, hasta ahora) y aquellos que no son determinables de antemano, pues dependen del contenido de las ofertas presentadas y, por lo tanto, solo pueden ser precisados una vez abiertas estas. Pongamos, por ejemplo (inspirado en la Resolución 45/2016 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco), que en los pliegos se establece:

(i) Un umbral de saciedad igual a la baja porcentual 10% superior a la media de las bajas presentadas por los licitadores.

(ii) Las ofertas iguales o superiores a ese umbral recibirán 42 puntos.

(iii) Los licitadores que oferten una baja de 0% recibirán 0 puntos.

(iv) Las puntuaciones de las restantes ofertas se determinarán mediante una interpolación lineal.

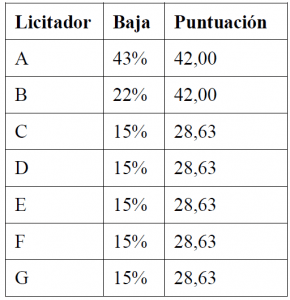

Nótese que este umbral de saciedad solo puede conocerse cuando se abren las propuestas y puede calcularse su media aritmética. Supongamos que se presentan siete licitadores: cinco de ellos proponen una baja del 15%; otro una del 22%; y otro una del 43%. En este escenario, la media de las ofertas será el 20%, el umbral de saciedad será el 22%, y los licitadores recibirán las puntuaciones que se detallan en la siguiente tabla

.

Opiniones contrarias

.

En la Resolución 40/2018 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco se resumen los tres argumentos usualmente empleados para defender que estos umbrales vulneran, respectivamente, los principios de eficiencia (o de la «oferta económicamente más ventajosa»), igualdad de trato y libre concurrencia: (i) «no es cierto que a partir de un cierto límite los descuentos sobre el tipo de licitación dejen de aportar ventaja al poder adjudicador»; (ii) dichos umbrales implican que «reciben igual valoración proposiciones con precios dispares»; y (iii) «desmotivan a los operadores económicos dispuestos a hacer las ofertas de precio más competitivo, ya que saben que no serán valoradas» más allá del umbral fijado.

En esta Resolución también vienen a considerarse inadmisibles los umbrales de saciedad en sentido amplio, pues «no todas las unidades de baja de licitación (los puntos porcentuales de descuento) tienen la misma traducción en la puntuación del criterio; por el contrario, los primeros puntos porcentuales de descuento obtienen una puntuación por cada uno de ellos mucho más alta que los últimos, de forma que se amortigua la diferencia de puntos entre las ofertas que podría resultar de la aplicación del criterio».

Opiniones a favor

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales entiende, en cambio, que no existe vulneración de los referidos principios, en primer lugar, porque «si el órgano de contratación puede reducir la ponderación del criterio precio respecto de los demás criterios objetivo y subjetivos, con mayor razón puede aumentar la ponderación de aquél y fijar un límite máximo de la reducción de precio que los licitadores pueden ofertar a partir del cual no obtengan puntos adicionales».

En segundo lugar, se advierte que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual «la mayor puntuación no se puede atribuir a la oferta más próxima a la media de los precios ofertados, ya que son mejores las que ofertan un precio menor al precio medio… no implica que se prohíba el establecimiento de índices de saciedad, porque con ellos la oferta con el precio menor a las otras no obtiene menos puntos que éstas» (Resolución 853/2019).

Posición que se sostiene

Ha de considerarse contrario al criterio de eficiencia –entendida esta en un sentido paretiano– y al principio de igualdad valorar de la misma manera dos ofertas iguales en todo menos en un aspecto, en el que una es más ventajosa para los intereses públicos que la otra. Más aún, cabe incluso entender que semejante valoración es irracional e incurre en una arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución.

Debe notarse, sin embargo, que si el umbral de saciedad es determinable ex ante, ningún licitador en su sano juicio formulará una oferta que lo exceda, en la medida en que el exceso no será premiado con una mayor valoración de su propuesta, por lo que no le saldrá a cuenta incurrir en los costes que este implica. Lo cual hace que en la práctica nunca se produzca una situación como la descrita anteriormente, donde dos ofertas iguales en todo menos en la dimensión afectada por el umbral de saciedad reciben la misma puntuación, a pesar de que en esta dimensión una de ellas (la que se ha excedido del umbral) es mejor que la otra (la que lo ha igualado). El riesgo de que se llegue a semejante escenario es despreciable no sólo por una cuestión de hecho, sino también por una razón normativa: podemos exigir a los licitadores que se comporten con una mínima racionalidad y se abstengan de formular ofertas absurdas, que rebasen tales umbrales.

Ha de señalarse, en segundo lugar, que estos umbrales no minan la competencia, sino que la orientan hacia determinadas dimensiones, al tiempo que aseguran una satisfacción razonable del criterio afectado por el umbral. Estas cláusulas lanzan el mensaje a los licitadores de que, alcanzado un determinado punto, deben centrar sus esfuerzos en mejorar las ofertas en determinados aspectos (por ejemplo, en la calidad del servicio a prestar) y no en otros (los sujetos al umbral). La justificación puede residir en que a partir de cierto punto tales esfuerzos son más «productivos» en unos aspectos que en otros. Con estos topes se puede neutralizar el peligro de que los licitadores hagan ofertas demasiado agresivas en cuanto al precio y descuiden la calidad de la prestación E igualmente se pueden prevenir ofertas anormalmente bajas, si existen razones fundadas que permiten pensar que el riesgo de incumplimiento del contrato es demasiado elevado cuando el precio queda por debajo de aquellos. En fin, es perfectamente posible que esta estructura de incentivos sea, en algunos casos, la que permita obtener ofertas con una mejor relación calidad-precio.

Nótese que algo parecido ocurre cuando la Administración utiliza un procedimiento de concurrencia competitiva para adjudicar un recurso escaso por un precio fijo, que los interesados no pueden alterar, de manera que sólo compiten entre sí en relación con otros factores relevantes para la satisfacción de las necesidades públicas. Piénsese en los premios o el acceso a la función pública. No es que en estos casos la cuantía del premio o de las retribuciones que recibirán los ganadores sean irrelevantes desde la perspectiva de los intereses generales y la eficiencia en el gasto público. Lo que pasa es que, por razones obvias, es preferible que los interesados compitan entre sí por estos bienes en dimensiones distintas de la del precio.

Por razones análogas, creo que tampoco los que hemos denominado umbrales de saciedad en sentido amplio pueden considerarse contrarios a los referidos principios. De un lado, conviene señalar que aquí no puede darse, ni siquiera en hipótesis, la situación antes descrita, pues rebasar el umbral siempre aporta algún punto adicional a los licitadores, siquiera sea de escasa importancia. Por otro lado, es perfectamente posible que la satisfacción del criterio sujeto a un umbral de este tipo produzca una utilidad marginal decreciente. Esto es precisamente lo que ocurría en el caso antes mencionado a modo de ejemplo: a la Administración titular del servicio le interesaba que el concesionario invirtiese cuanto más mejor en obras dirigidas a mejorarlo, pero cabe pensar que llegaba un punto en el que la utilidad marginal de los recursos empleados aquí era decreciente, porque las obras que pueden hacerse eran cada vez menos «necesarias». De ahí que las fórmulas de valoración de los criterios cuantificables de manera automática no tienen por qué ser lineales. En determinadas circunstancias, es perfectamente razonable que la función de puntuación crezca a una tasa decreciente respecto de la satisfacción de esos criterios (en términos matemáticos, que tenga una primera derivada positiva y una segunda derivada negativa). En otras, por el contrario, puede no serlo, ciertamente: cabe suponer que el dinero –es decir, el precio– no tiene para la Administración, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, una utilidad marginal decreciente, sino constante.

Un juicio negativo, en cambio, merecen los umbrales de saciedad que no son determinables de antemano. Y ello porque estos sí pueden determinar que los licitadores, actuando de manera perfectamente racional, se encuentren en una situación como la antes expuesta, en la que dos ofertas reciben la misma puntuación a pesar de que una de ellas es igual a otra en todos los aspectos menos en uno, en el cual la primera satisface mejor los intereses públicos. La incertidumbre existente acerca del punto en el que se situará el umbral de saturación propicia una suerte de competencia irracional; puede provocar que los licitadores hagan ofertas que ex post son descabelladas, que nunca haría una persona sensata que conociera de antemano dicho tope. Estos umbrales inducen a los licitadores a realizar esfuerzos para satisfacer el interés público que no tienen premio y, por consiguiente, suponen un despilfarro de recursos escasos. Repárese que, en el ejemplo arriba considerado, el licitador A recibe la misma puntuación (42) que el licitador B, a pesar de haber ofertado un precio mucho más conveniente (43% frente a 22%) para la Administración.

Foto: Miguel Rodrigo Moralejo

Hola, Gabriel: Gracias por la entrada y por introducir la racionalidad económica en este tipo de discusiones, tarea en la que eres un experto. ¿No crees, no obstante, que el umbral de saciedad sí puede ser contrario a la eficiencia en determinados casos (fijación de un umbral económico demasiado elevado)? Por otra parte, y aunque creo que te cubres un poco, porque ya dices al principio que limitarás tu análisis al cumplimiento de tres principios (eficiencia, igualdad y libre concurrencia), están también la transparencia (que puede determinar una «concurrencia mal informada») y la objetividad. Un menoscabo de estos principios puede… Ver más »

Hola Manuel: Soy nuevo en esto de la contratación pública pero de calidad si que sé algo y me parece que en la mayoría de los casos si que se puede objetivar. Según voy viendo en el informe de OIReScon y otro estudio de la Comisión Europea, lo que hace falta es conocimiento sobre el tema. Desde los organismos que conformamos la infraestructura de la calidad: normalización, acreditación, metrología y evaluación de la conformidad (=certificación, ensayos, inspección) estamos empezando a dar formación en el tema, para tratar de aportar nuestra granito de arena (o ponernos al día con los deberes,… Ver más »

Hola, Manuel. Muchas gracias por tus inteligentes comentarios. El propósito de la entrada es relativamente modesto. No trato de hacer una evaluación “completa” de la licitud y la conveniencia de los umbrales de saciedad, sino tan solo de analizar su compatibilidad con algunos principios. Y simplemente llego a la conclusión que, en determinados casos, sí son compatibles con ellos. Es decir, que estoy en contra de la tesis según la cual tales umbrales los vulneran necesariamente. Dicho lo cual: 1. Es posible que, en efecto, en algunos casos pudieran ser contrarios al principio de eficiencia. En la entrada sostengo, de… Ver más »

Hola, Gabriel, gracias por tu artículo y por obligarnos a los juristas a “hacer números”, una cosa que hacemos poco y nos hace mucha falta, especialmente a los que trabajamos en contratación pública; Estoy de acuerdo en que el umbral de saciedad es posible en muchos criterios de adjudicación cualitativos que se refieren a aspectos en los que la utilidad marginal decreciente es clara; por ejemplo, en la reducción del plazo de entrega de un bien las primeras unidades de reducción aportan mayor ventaja que las siguientes (lo que es lógico que se traduzca en la traducción en puntuación), e… Ver más »

Muchas gracias por tus comentarios, Javier. No estoy de acuerdo con algunos de ellos. 1. Discrepo con tu afirmación de que “el umbral solo tiene sentido como sistema de prevención contra las bajas temerarias”. Esa podría ser una de las finalidades que se persigue con su establecimiento, pero no la única, ni siquiera la más importante, teniendo en cuenta que nuestro Derecho ya contempla otros mecanismos para lidiar con las bajas temerarias. 2. Creo que la principal finalidad de estos umbrales es dirigir la competencia entre los licitadores a factores distintos de aquellos en los cuales recae el umbral (normalmente,… Ver más »

Hola, Gabriel, gracias por tu respuesta, solo una observación: es cierto que la Directiva permite no considerar el precio como criterio de adjudicación (y la LCSP no lo prohíbe, aunque no lo traspone expresamente), pero entiendo que no se puede aplicar el principio «quien puede lo más puede lo menos». Por un lado, si no es un elemento de comparación, el precio no se somete en el mismo sentido a los principios que se les aplican a estos para criticar el umbral de saciedad (igualdad y oferta económicamente más ventajosa), y por otro, si el precio es fijo, se renuncia… Ver más »

Gracias a ti por los comentarios. Yo creo que aquí sí se puede aplicar el argumento «a fortiori» o «quien puede lo más puede lo menos». Si la Directiva permite explícitamente que el precio sea completamente fijo y los licitadores no compitan en modo alguno por el mismo, con mayor razón deberá entenderse permitido que se pueda competir pero sólo hasta cierto punto. Los argumentos con los que se trata de sostener que los umbrales de saciedad son contrarios a los referidos principios con mayor razón deberían llevarnos a sostener que el criterio del precio fijo es igualmente contrario. Os… Ver más »

Bueno, no se ha visto pertinente, pero es un instrumento que siempre está ahí (sería la tercera del OARC). Muy interesante tu exposición sobre el control jurídico de los precios máximos.

Hombre, si pudiésemos… Es muy posible que dijese que no son necesariamente ilegales (en abstracto). Creo que el TJUE es muy deferente con la discrecionalidad de los poderes adjudicadores al definir las condiciones de los procedimientos de adjudicación. Ahora, creo que esto no impide que los ordenamientos nacionales sean más estrictos. Yo tampoco estoy seguro de que valga el argumento a fortiori ni que sea exactamente lo mismo competir bajo un precio fijo. Esto último, que nunca he visto en un expediente de contratacion, ya era posible antes de la ultima Directiva, aunque la JCCA lo consideraba excepcional. Es el… Ver más »

Manuel: 1. El legislador español también da a la Administración un amplísimo margen de discrecionalidad para elegir los criterios de valoración de las ofertas. Creo que aquí se están confundiendo las cuestiones de oportunidad con las de legalidad. Los umbrales entren con holgura, bajo ciertas condiciones, en el amplísimo margen de maniobra que a estos efectos establece la LCSP. 2. Hay otras fórmulas de valoración de las ofertas que dan todavía más discrecionalidad a la Administración. Si se considera que los umbrales son excesivamente peligrosos, habría que prohibirlos (pero explícitamente, que ahora no lo están) o someterlos a condiciones más… Ver más »

[…] baremos incluyen también una cláusula de saturación de forma que solo se consideran méritos cuya valoración bruta sumen hasta un valor predefinido […]

[…] esta cuestión os recomiendo este artículo -premonitorio- de Gabriel […]