Por Joan Amenós Álamo

La reflexión sobre los hechos históricos y la conciencia de que un minúsculo cambio habría alterado totalmente los acontecimientos resulta apasionante. Pienso, por poner un ejemplo clásico, en la previsión meteorológica en el desembarco de Normandía, que constituyó un pequeño error por parte de los aliados: la irrupción del temporal -no exactamente previsto- habría dado al traste con la maniobra militar.

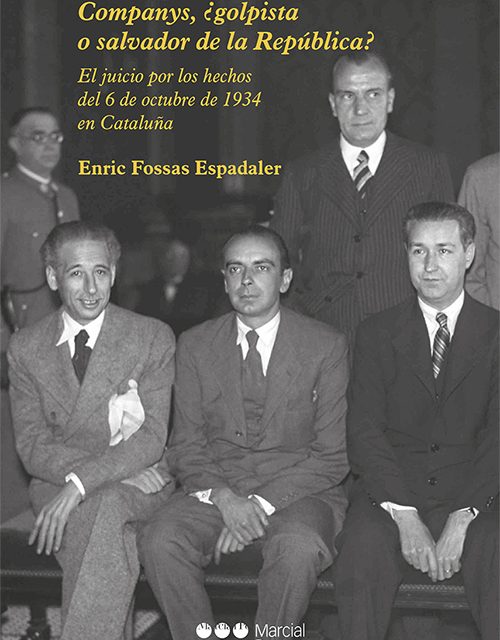

Me viene esto a la cabeza mientras medito sobre el magnífico y severo estudio que Enric Fossas Espadaler ha publicado en el año 2019: Companys, ¿golpista o salvador de la República? El juicio por los hechos del 6 de octubre de 1934 en Cataluña. Subrayo la severidad porque es un análisis jurídico (en concreto, de Historia del Derecho) y porque renuncia a la comparación con el otro octubre, el de la intentona golpista del 2017, calificada por el Tribunal Supremo como sedición. Fossas se autolimita implacablemente y, al hacerlo, afila una navaja que, de tan bien fabricada, permite al lector repensar por su propia cuenta el pasado lejano y lo ocurrido en los años recientes.

Debemos añadir, por cierto, que el libro se incluye en esa magnífica colección de investigaciones sobre el pasado de la editorial Marcial Pons que, justo en el mismo año, había llevado a la imprenta el luminoso trabajo de José Esteve Pardo sobre El pensamiento antiparlamentario y la formación del Derecho Público en Europa. Y no cito este trabajo para mostrar erudición o por estar à la page, sino porque, en un primer tamborileo del destino, ha venido a servirme de marco general para abordar la aportación de Fossas.

En efecto, el profesor Esteve Pardo escarba en la crisis de la Restauración y su hundimiento con la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera. El régimen del general alumbró un festín antiparlamentario que despreciaba a las Cortes. Así, frente a su esencia conflictiva, alzaba la colaboración corporativa a través de una Asamblea Nacional Consultiva y de otros mecanismos con la misma filosofía. Frente a la politiquería de un parlamento-Penélope (haciendo y deshaciendo ejecutivos), bendecía el refuerzo de la actividad administrativa (dando a luz, por ejemplo, míticas reformas del régimen local). Como ha ocurrido con otras dictaduras en la piel de toro, se acunaron bajo el bastón del general fuerzas políticas de diverso signo que, curiosamente, no quisieron encontrarse luego tan cómodas en la Segunda República. Veámoslo.

“¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar?”, escribía don Antonio Machado en clave de mensaje existencial. Nació el nuevo régimen no de un tránsito más o menos previsto, sino de la rendición del averiado orden precedente y de la interpretación parcial y partidista de los resultados de unas elecciones municipales. “¡Paso al Gobierno provisional de la República!”, según la fórmula ya legendaria inventada por Maura al ritmo de su propio pie. Y, tras el azar, la norma, el Derecho otra vez.

La tortuosa articulación y existencia del Tribunal de Garantías Constitucionales

La Constitución de 1931 opta por un parlamento unicameral y el coro dominante no quiere oír hablar de límites a la soberanía de ese órgano. Sin embargo, lo cierto es que apareció en la Norma Suprema un Tribunal de Garantías Constitucionales. Fossas subraya precisamente que este órgano –que iba a actuar luego como Juez penal de Companys– no estaba avalado por un proyecto político claro. Es cierto que se inspiraba en los prestigiosos modelos austríaco y norteamericano, pero también en el Anteproyecto de Constitución de 1929 (que no llegó a tramitarse). Sin embargo, pese a la improvisación y el desinterés, otra carambola del destino hizo nacer en España el cuarto tribunal constitucional de la historia. El autor añade (en p.35) que

“la Ley Orgánica que lo desarrolló no se aprobaría hasta junio de 1933, casi dos años después de la entrada en vigor del texto constitucional; y su actividad no se inició hasta enero de 1934, ya en el Bienio Negro”.

La desorientación y las dudas que hemos anticipado se plasmaron en el art. 122 de la Constitución, que consagró un extraño entramado para la designación de los miembros (cuyo número, además, era excesivo, pues superaba los veinte vocales). Había, ciertamente, dos vocales natos –el presidente del alto Cuerpo Consultivo de la República y el presidente del Tribunal de Cuentas-, pero para el resto se compuso una desafinada sinfonía de procesos de selección.

Así, el presidente del Tribunal era nombrado por las Cortes, fuera o no diputado; dos miembros más eran elegidos también por las Cortes. Además, cada región española enviaría un representante, elegido “en la forma que determine la ley”. Finalmente, dos miembros iban a ser designados por los Colegios de Abogados y cuatro iban a ser profesores de las Facultades de Derecho de toda España. Debe tenerse en cuenta que sólo en este último caso –Facultades de Derecho y Colegios de Abogados- se exigía la licenciatura en Derecho. El mandato, en fin, era de cuatro años (aunque para el presidente era de diez).

En realidad, hubo detalles que acentuaron la complicación, ya que se entendió que los representantes regionales no cubrían sólo a las regiones autónomas (sólo Cataluña hubiera podido acceder), sino también a las creadas y delimitadas por la ley. Como estas no eran aún entidades político-administrativas, la elección recayó en los concejales de los ayuntamientos. Así se aseguró un “café para todos” avant la lettre. En definitiva, de los veinticinco vocales, dos eran natos (el presidente del Consejo de Estado y el del Tribunal de Cuentas) y el resto electivos. El resultado fue devastador (tal como se concluye en p.38):

“[…] la extracción política de los vocales, diseñada en las normas constitucionales y legales, condujo a que finalmente todos, incluso los de las corporaciones, llegaran al Tribunal por razones estrictamente políticas”.

El ejercicio del cargo por el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República debía durar diez años, pero el sistema mostró ya sus deficiencias con el primer nombramiento, que recayó en Álvaro de Albornoz, sin que se intentara ningún tipo de consenso (204 votos de la mayoría republicano-socialista sobre un total de 470 diputados, aunque es cierto que sólo asistieron 305). Ortega y Gasset (80 votos) y Ossorio y Gallardo (3 votos) fueron derrotados.

Por cierto, Fossas precisa (p.46) que este primer presidente era “manifiestamente contrario a la misma institución”. Fiel a la huella de parcialidad que le acompañaba, dimitió a los pocos meses –el 5 de octubre de 1934 – como protesta por la entrada en el Gobierno de Lerroux de los ministros de la CEDA. Le sustituyó Fernando Gasset Lacasaña, diputado del Partido Radical que fue elegido por las Cortes el 20 de diciembre de 1934 y permaneció en el cargo hasta julio de 1936, cuando dimitió tras la victoria del Frente Popular. Así concluye el autor (p.46):

“[…] ambas dimisiones ponían de manifiesto que, a pesar del mandato presidencial de diez años, la permanencia en el cargo se vinculó a los cambios de las mayorías gubernamentales”.

¿Y si la suerte hubiera aumentado la legitimación del tribunal? En defensa del sorteo

No es momento para elucubrar, en la tranquilidad del toro pasado, soluciones ideales para el fiasco que en gran parte significó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero quizá podamos, sin demasiada ingenuidad y ya con la experiencia del último siglo, darle un marco institucional al azar. Se trata, simplemente, de expandir el sorteo como fórmula para la selección de miembros de órganos que reclaman una imparcialidad efectiva. La politización y la partitocracia han desfigurado el rostro de la neutralidad. Estoy pensando, como supondrá el lector, en órganos como el Tribunal Constitucional (el Tribunal de Garantías republicano), el Consejo General del Poder Judicial o en otros con algunas similitudes (el Tribunal de Cuentas, ciertos órganos rectores de algunas Administraciones independientes, ciertas unidades y cargos que expresan la participación en las administraciones educativas y universitarias, etc.).

La corriente doctrinal favorable a las insaculaciones ha ido haciéndose cada vez más sólida y no construye, ni mucho menos, un expediente mágico para épater le bourgeois. Así, el dispositivo no tiene por qué abarcar a todas las sillas del órgano: bastaría un 20,30 o 40% de su composición para regenerar la vida democrática y aflojar componendas y correas de transmisión.

El sorteo no es tampoco un instrumento enloquecido. Exigirá, normalmente, una presentación previa (a diferencia, por ejemplo, de los sorteos de mesas electorales que ya conoce nuestro ordenamiento). Además, se pueden graduar e incluso extremar los requisitos: titulación, antigüedad, posición en el escalafón, méritos específicos, experiencia acreditada, etc. Es decir, no estamos ante una maquinaria ciega, sino que se trata de un bisturí muy preciso. Por supuesto, en fin, su regulación no niega las reglas tradicionales para asegurar la imparcialidad: el conflicto de intereses, la abstención y la recusación, la limitación temporal de los mandatos, etc.

Además, no siempre reclamaría reformas constitucionales, ya que quizá podría articularse la votación cualificada de los órganos ahora competentes sobre la base de un listado previamente confeccionado por sorteo. Por otra parte, en fin, no es una ninguna novedad, ya que nuestro ordenamiento lo conoce perfectamente (la prueba pericial, el nombramiento de pares expertos en comisiones académicas, su uso en la legislación electoral, etc.).

No hubiera sido fácil plantear esta alternativa en 1931, con un parlamento enardecido políticamente y reforzado jurídicamente. Pero quizás hoy exista alguna posibilidad de cambiar el compás.

La república y el río sin lecho de una supuesta conciencia colectiva

La Constitución republicana aún podría ser vista como un homenaje al parlamentarismo y al positivismo legalista (que, en aquellas épocas, ya estaban sufriendo fuertes embates doctrinales). Sin embargo, es cierto que esto se matiza con la entrada de un Tribunal de Garantías constitucionales. Curiosamente, a ese positivismo también se opone una firme corriente teórica y política que sacraliza al republicanismo como fuerza profunda y telúrica que no circula sólo en la superficial letra de las leyes.

El profesor Esteve ha conectado el pensamiento antiparlamentario con el enorme desarrollo de la sociología y las ciencias de la mente ya desde finales del siglo XIX (pp. 84 y ss.). Así, por un lado, una societas orgánica y solidaria sería la clave del edificio social, que no nacería precisamente de un pacto de individuos autodeterminados y responsables. Por otra parte, un subconsciente recóndito y misterioso devoraría la ficción del hombre que razona y ordena lo político.

En estas hondas concepciones se basa en parte, a mi entender, la columna central de la defensa de Companys y los votos particulares. En el más extenso y mejor cimentado de estos últimos constaba la firma de los vocales Sbert, Basterrechea, González Taltabull, Álvarez y Alba. No podemos entrar ahora en el análisis de sus diversos argumentos (algunos, por cierto, de una gran precisión y calidad jurídica).

Ahora bien, lo que –como ya he avanzado- deseo subrayar en tales alegatos es la perspectiva confesada según la cual el Tribunal debía ser contemplado en su auténtica naturaleza. Esto es, observando su amplia mayoría nacida del sufragio popular y la inexigencia de titulación en Derecho. Se nos dice que estamos ante un Tribunal dotado con una dilatada “libertad estimativa”, cuyos peculiares anteojos pueden examinar los móviles de los procesados con un criterio generoso. Por tanto, es evidente que –a diferencia de lo que haría, por ejemplo, la sala penal de un Tribunal ordinario- puede sopesar el grave peligro en el que se sumía la República y el Estatuto catalán por la entrada en el gobierno de ministros conservadores, de los insidiosos rumores golpistas y de la huelga general de 5 de octubre.

En este marco, los firmantes hacen suya la tesis del “sobresalto republicano” detectado por Companys y de su posterior y loable “encauzamiento”. Fue, ciertamente, un golpe de estado, pero se nos dice que atípico. Para evitar futuros arrebatos, estos magistrados sugerían la regulación de la figura en el futuro, pero también la pertinente absolución de los procesados, “cuya conducta sólo podría ser enjuiciada por la opinión pública, en el campo de la política y por la Historia”.

Dejando ahora de lado la necesidad de las defensas de oponerse a la seria acusación de rebelión militar (luego confirmada), lo cierto es que no es una invención la idea de que el republicanismo era más una voz de los adentros que una doctrina objetivable. De hecho, así se observaría en su mismo nacimiento y en el posterior lamento orteguiano –“no es esto, no es esto”-.

El río interior se desbordaría con la explosión de coacción y violencia desatada tras las elecciones de 16 de febrero de 1936, tal como han estudiado Álvarez Tardío y Villa García (v. esp. pp. 316 y ss.). En tres días, se forzó un apresurado cambio de gobierno (19 de febrero) en medio del recuento y escrutinio electoral. A ritmo de espuela, un Decreto del Presidente de la República de 21 de febrero incluía ya la autorización para presentar un decreto-ley de amnistía ante la Diputación permanente, convocada el día anterior mediante telegrama (sobre esto último, v. Fossas, pp.152-153). No pudieron acudir todos los diputados, los no asistentes mandaron los votos afirmativos y, tras un rápido debate, se aprobó por unanimidad de los 18 diputados reunidos. El decreto se publicaba el 22 de febrero y el Tribunal de Garantías Constitucionales procedió inmediatamente a acordar la excarcelación.

En la reunión de la Diputación permanente de los días 25 y 26 de febrero se autorizó por decreto-ley al Parlamento catalán a reanudar sus funciones, pero no se derogó la Ley de 2 de enero de 1935. Esto último era, precisamente, lo que proponía el Gobierno, pero no obtuvo el voto favorable gracias a la insistencia de los diputados conservadores, que se negaron a la irregularidad de que la Diputación ejerciera tal competencia derogatoria (sobre esto, v. Álvarez Tardío y Villa García, pp. 342-343).

Un presidente accidental

A lo largo de nuestra reflexión, hemos meditado sobre la marejada del azar desarbolando el débil velero de las instituciones republicanas. En cierto modo, la tramitación hasta el momento final de un proceso penal sobre hechos con alta carga política fue un auténtico milagro dentro de un océano de despropósitos. Fossas comenta, por ejemplo, que la sentencia del Tribunal de Garantías constitucionales de 8 de junio de 1934 declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivo ya había sido ridiculizada por el Parlamento catalán aprobando cuatro días después una ley con un contenido idéntico a la anulada. El desaguisado se arreglaría luego en el mes de septiembre con dos Decretos del Gobierno catalán y una Ley del parlamento regional que articulaban de un modo pintoresco (fraudulento, según algunos) un enrevesado pacto con el gobierno central (lo explica Fossas con mayor precisión en las pp. 59 y ss.).

Pero si esto ocurría en septiembre, en octubre se producían los acontecimientos que dieron lugar a la sentencia que estamos comentando. Son las fechas de la huelga general revolucionaria, que tiene su expresión más aguda (aunque no única) en la insurrección de Asturias. El domingo 7 de octubre entraba en escena un actor que va a acompañarnos en los tramos finales de este artículo. Me refiero al barco Uruguay, donde se encarceló a Companys y al resto de detenidos (algunas diligencias también se practicaron en el Ciudad de Cádiz).

Ha de recordarse que la misma mañana de ese 7 de octubre, a instancias del general Batet, se inició ante la jurisdicción castrense de la IV división Orgánica Militar, con sede en Barcelona, la causa 81/34 por delito de rebelión militar (que luego pasaría para Companys y sus consejeros al Tribunal de Garantías Constitucionales y para el alcalde Pi-Sunyer y los concejales del ayuntamiento de Barcelona a la Audiencia provincial). El 7 de enero de 1935 se iniciaba el traslado a Madrid de Companys y de cinco de los consejeros (Martí Barrera estaba ingresado en una clínica). Diferente fue el trámite del consejo de guerra, de carácter sumarísimo, contra Frederic Escofet y Enric Pérez Farrás, jefes de los mozos de escuadra, y otros cargos militares que siguieron las órdenes de la Generalidad y que fueron encarcelados en el castillo de Montjuic. Fueron condenados a muerte, aunque después indultados y conmutada la pena capital por la de treinta años de prisión (sobre todo esto, v. Fossas, pp. 82 y ss.).

Ahora bien, aparte de la respuesta judicial, el gobierno republicano reaccionó con los instrumentos habituales a la situación crítica que se vivía en toda España. Así, tras la declaración del estado de guerra el 6 de octubre en todo el territorio, el general Batet dictó el pertinente bando para el ámbito catalán, cuyos efectos legales se iniciaron a partir de las 20:00 del mismo día. El 7 de octubre, Batet encargó al coronel de intendencia Francisco Jiménez Arenas la asunción de las funciones del presidente y de los consejeros del Gobierno. El mismo Fossas, en un estudio posterior, ha anotado que el general había propuesto que el cargo lo asumiese el diputado de la Lliga y vicepresidente del Parlamento Antonio Martínez Domingo, de acuerdo con las previsiones del art. 44 del Estatuto interior de Cataluña. Ahora bien, el mismo autor apunta que “el propio Companys prohibió al diputado aceptar esta fórmula” (p. 178). Parece ser, pues, que en este caso no consideró pertinente el ya detenido una fórmula de canalización o encauzamiento.

De este modo casual, aquel militar granadino largamente condecorado venía a convertirse en presidente accidental de la Generalidad de Cataluña. Ciertamente, durante su mandato se desmantelaron algunas instituciones relevantes del aparato de la Generalidad, pero la autonomía sólo fue suspendida formalmente con la Ley de 2 de enero de 1935. De acuerdo con esta Ley, las funciones del Presidente de la Generalidad ya fueron asumidas por Portela Valladares, bajo el título de gobernador general.

Una última fatalidad

Una relevante aportación del libro que comentamos radica en las diversas síntesis biográficas que permiten entender el papel de los protagonistas. Así se observa, por ejemplo, con los vocales del primer Tribunal de Garantías Constitucionales y, helando la sangre, en un epílogo que describe el final –en ciertos casos, ya inminente- de algunos de los protagonistas del juicio.

El barco Uruguay, al que me he referido en el epígrafe anterior, también merece su propia semblanza. Había cubierto diversos trayectos bajo la propiedad de la Compañía Trasatlántica y, concluida su etapa en activo, fue adquirido por el Estado. Ya sabemos el servicio que prestó en 1934, pero su esplendor tétrico como prisión (o centro de retenciones más o menos irregulares) lo alcanzó durante la guerra civil, llegando incluso a quedar bajo control del “Servicio de Información Militar”.

Por su colaboración con la sublevación de julio de 1936, el ya mencionado Francisco Jiménez Arenas fue detenido y encarcelado en el navío que acabamos de citar, justo donde se recluyó a su predecesor en el cargo. La madrugada del 2 de septiembre fue “sacado” del barco y asesinado por unos milicianos. Su cuerpo se enterró en el tristemente famoso cementerio de Montcada i Reixac.

Trackbacks/Pingbacks