Por Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz

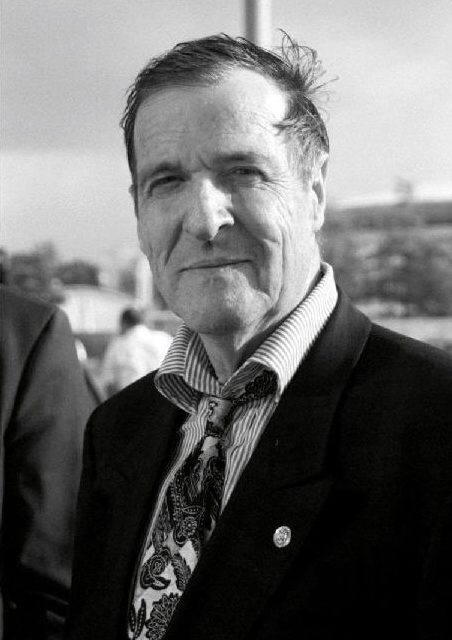

Ha fallecido un maestro muy presente entre los juristas españoles que han estudiado en Alemania y no solo entre ellos, porque aquí, primero en Madrid, de la mano de Antonio López Pina, y luego en Granada —donde fue Doctor honoris causa en 2001—, con Francisco Balaguer, tuvo presencia larga e intensa, en lo intelectual y también en lo personal.

De Peter Haeberle, o —en su propio idioma— Häberle, hay que empezar recordando que era, como el propio Antonio López Pina, discípulo de Konrad Hesse (1918-2005), Magistrado en Karlsruhe entre 1975 y 1987, cuyos Escritos de Derecho Constitucional, traducidos a nuestra lengua por Pedro Cruz Villalón en 1979, fueron recibidos como agua de mayo, porque, como es notorio, en muchas materias el texto de 1978 se inspiró en la Ley Fundamental de Bonn de casi treinta años antes, empezando por lo relativo a los derechos fundamentales: era la ‘fuente’ con la que guiarse. De Konrad Hesse hay que recordar que a su vez fue hijo académico de Rudolf Smend (1872-1975), el autor, en la época de Weimar, de la teoría de la integración. Haeberle podía presumir, sí, de un gran pedigree: lo que se dice pura raza. Y supo honrarlo, que no siempre resulta fácil.

Sobre los tales derechos fundamentales, y en particular su contenido esencial —palabras literales de nuestro art. 53, provenientes del que en Alemania en 1949 fue y sigue siendo el art. 19—, hizo Haeberle su tesis (en Friburgo, en concreto, o sea, justo al lado de las fronteras suiza y francesa) en 1961, el año por cierto del muro de Berlín. Y antes de que terminase esa década —-allí, milagrosa por muchos motivos y no sólo por el boom económico, que a tantos inmigrantes atrajo, no pocos de ellos españoles—, se habilitó con otro trabajo de envergadura, ahora sobre el concepto jurídico de interés público: 1969. No hace falta recordar que la Constitución de 1978, aunque emplee un calificativo distinto y además lo haga en plural —-intereses generales—, le dedica, en el art. 103.1, una mención explícita. Alejandro Nieto le dispensó, en el libro homenaje a García de Enterría, en 1991, un estudio monográfico de los suyos, o sea, memorable.

La primera Cátedra de nuestro homenajeado se emplazó en la histórica Universidad de Marburgo: sí, la de los neokantianos y donde entre 1905 y 1907 había estudiado José Ortega y Gasset, al que, por cierto, le otorgó en 1955 el Doctorado honoris causa. Pero en seguida, en 1981, prefirió mudarse a una institución de nueva planta, la de Bayreuth, cosa que hizo —así lo afirmaba él mismo— “pese a Wagner”. Coincidiendo con ese traslado, se abrió a investigaciones menos positivistas, como las que pusieron el foco en el pluralismo —la sociedad abierta, sí— como factor indispensable para estudiar el texto constitucional e interpretarlo (con el comparatismo por cierto como quinto criterio o método hermenéutico, adicional a los famosos cuatro —gramatical, lógico, histórico y sistemático— de Savigny). Como una tercera y última etapa intelectual puede conceptuarse la relativa a sus análisis, cada vez más despegados de las normas, sobre Europa y su cultura: el “cielo de los conceptos jurídicos” de Ihering o, incluso, ni eso, por ser pura metafísica. Y todo ello además con un cierto buenismo o, para decirlo con palabras aún más crudas, de irrealidad.

En España en 1998, se editó la traducción de su libro, pequeño pero enjundioso, Libertad, igualdad, fraternidad, con el subtítulo 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional, con prólogo de López Pina, La vocación cívica universal de Pedro Häberle, y presentación de Ignacio Gutiérrez, Una teoría de la Constitución para el siglo XIX. Y en el mismo 1998 se incluyó en la Revista Española de Derecho Constitucional el artículo La protección constitucional y universal de los bienes culturales: un análisis.

En 2000 se publicó, traducida por Emilio Mikunda Franco, su Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura.

La Autobiografía, llamada Ciencia y doctrina jurídicas, naturaleza y cultura, música y amistad. Un boceto autobiográfico de Peter Häberle, Bayreuth, traducida por el propio Balaguer, vio la luz en 2020 en el número 34 de la Revista de Derecho Constitucional Europeo, que, conocidamente, edita la Universidad de Granada.

Muy numerosos y de gran altura intelectual son igualmente los escritos de terceros —publicados en la lengua de Cervantes— pero que tienen a Haeberle como protagonista (sería impropio decir objeto), empezando, una vez más, por los de López Pina: Europa, vocación cívica de Häberle (1996) y La filosofía alemana vuelve por sus fueros (2001), ambos en Saber Leer, la revista que editaba la Fundación Juan March cuando la dirigía José Luis Yuste. Y en 2017, en La inteligencia excéntrica, le dedicó unas páginas preciosas.

También hay que mencionar a Miguel Azpitarte, Apuntes sobre el pensamiento de Peter Häberle en el contexto de la dogmática alemana, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, número 6, 2003. Y, un poco antes, en 2002, Susana de la Sierra, Estado constitucional, comunidad cultural y espacio público en Europa, con el subtítulo Una aproximación al ensayo de Peter Häberle, ¿Gibt es eine europäische Óffentlichkeit?, en el número 64 de la Revista Española de Derecho Constitucional. Debe notarse que tanto Sierra como Azpitarte pasaron temporadas con él en Bayreuth: otros a los que el recuerdo de Wagner no espantó lo suficiente.

En la misma línea —escritos sobre nuestro autor y publicados en castellano, sea en original o a veces mediante traducción— debe mencionarse el artículo de Andreas Vosskuhle y Thomas Wischmeyer, El jurista en su contexto. A Peter Häberle en su 80 cumpleaños, que vio la luz en 2016, con traducción de Balaguer, en la publicación granadina citada en primer lugar. La ciudad de la Alhambra terminó siendo, en efecto, su hogar de adopción.

En suma, el jurista hispano que no conozca la lengua de Goethe tiene, desde hace muchos años, fuentes casi inagotables de conocimiento sobre quién ha sido y sobre qué ha ido escribiendo Haeberle. Y la afirmación puede extenderse a Iberoamérica porque también allí se notó la influencia, y también la presencia, de nuestro hombre. Algo parecido cabe decir de Portugal y de Italia. Fue en ese sentido un alemán —-y muy alemán: la música, por ejemplo, formaba parte de su vida, al grado de ofrecer conciertos en su casa— pero latinizado: el mediterráneo no solo no le resultaba ajeno, sino que le encantaba.

Cosa distinta es lo que Haeberle inspira a esos iuspublicistas españoles tan peculiares —a estas alturas, la mayoría veteranos— que son los germanófilos, como pueden ser, aparte de los citados, un Francisco Sosa Wagner, un José Esteve, un Luciano Parejo, una Mercedes Fuertes, una María Jesús García Morales o un José María Rodríguez de Santiago, que sin duda analizarán al recién fallecido desde una perspectiva más amplia, colocándolo dentro de su generación, la de Klaus Stern (nacido en 1932), Román Herzog (1934), que llegó a ser Presidente Federal, Fritz Ossenbühl (1934), Peter Badura (1934), Christian Tomuschat (1936) o los de 1937: Dieter Grimm, Rupert Scholz, Joseph Insensee o Hans Peter Schneider. Todo ese plantel vino al mundo en apenas cinco años y, en efecto, sus esquemas intelectuales no se entienden sin, por ejemplo, la polémica desatada por la sentencia Luth de 1958 sobre la Drittwirkung o eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros. O el debate abierto por Forsthoff en 1959 en su corrosiva aportación al homenaje a Schmitt (“¿Estado social? Donde nada se ha querido decir, nada se puede interpretar”). O, ya en los años ochenta, las discusiones, habituales en los Congresos de la Vereinigung —la Asociación de profesores— sobre los Schutzpflichten o deberes del legislador de proteger activamente los derechos fundamentales.

Fueron los que, en esa misma época, se lanzaron a estudiar con arrobo todos y cada uno de los sesudos trabajos incluidos en el Manual de Verfassungsrecht dirigido por E. Benda, W. Maihofer y H. J. Vogel (1983), por cierto con una aportación de Konrad Hesse. Y en el de Staatsrecht de 1987, coordinado por el tal Joseph Insensee y por Paul Kirchhoff (por cierto, otro de la quinta, dicho sea de paso). O, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 1993 sobre el Tratado de Maastricht, o sea, ya con la Alemania reunificada, la Germania restituta de que hablaba Stern (una Sentencia atribuida sobre todo al propio Paul Kirchoff), cuando tuvo lugar la divergencia entre los Nationaldeutsch, como les llama López Pina con expresión poco amable, y los europeístas.

Hay que haber estudiado allí para estar al corriente de todo aquello o al menos sentir ganas de acercarse. El célebre “Elemento germánico en el Derecho español” del que en 1908 hablase Eduardo Hinojosa (para referirse a los godos, en concreto) nos suena hoy entre los celtíberos, en su versión de finales del siglo XX, a algo muy remoto, casi tanto como el Código de Eurico o el Breviario de Alarico. A los López Pina, Balaguer y demás de la lista se les considera casi unos frikis, que leen y ponderan, por ejemplo, el Anuario —el Jahrbuch— de Derecho Público que Haeberle, sucediendo nada menos que a Gerardt Leibholz (sí, el del principio de igualdad), dirigió durante tres décadas, hasta su retirada al cumplir los ochenta en 2014.

Entre los jóvenes españoles ese interés apenas si se suscita, entre otras cosas porque, para decirlo todo, a las propias Facultades de Derecho de Alemania le está fallando la autoestima y empiezan a impartir clases en inglés, justo cuando el medio académico norteamericano también ofrece síntesis de agotamiento.

Pero no es cuestión de ponerse nostálgicos, porque la vida es como es y volando vengo igual que volando voy, como dice la canción de Manu Chao. Y de lo que en esta ocasión se trata es de honrar la memoria de Peter Haeberle y, con él, de la generación de juristas germanos (y europeos, con uno u otro grado de entusiasmo por la causa de Bruselas) de la que formó parte. Todos nosotros, los del oficio del Derecho en nuestro país, y quizá sin ser del todo conscientes, estamos en deuda con ellos, con entera independencia del hecho indiscutible de que también lo nuestro está en crisis: del planeta jurídico español, y desde luego de la jurisprudencia constitucional, puede igualmente afirmarse, ¡ay!, que tampoco se encuentra precisamente hoy en su mejor momento que digamos. Los partidos políticos es lo que tienen.