Por Jesús Alfaro

Esto es lo que dice este matemático

No somos ordenadores. No somos máquinas. No pensamos procedimentalmente… Tenemos una ventaja en relación con las máquinas. Los humanos pensamos estratégicamente. Optimizamos para encontrar la solución más sencilla. Nos adaptamos. Podemos pensar en un problema hacia adelante, hacia atrás, podemos trocear el problema y examinar uno de los pedazos. Podemos reordenar los términos del problema, reagruparlos, combinarlos y dividirlos, considerarlos en su conjunto, volver al principio… Buscamos patrones y establecemos conexiones.

La regulación de las farmacias en España dista mucho de la óptima. Hay barreras a la entrada (legitimadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) geográficas y organizativas. No hay “cadenas de farmacias” en España porque solo los individuos pueden ser titulares de una oficina de farmacia. No hay libertad de entrada al mercado porque, salvo alguna Comunidad Autónoma, los farmacéuticos titulados no pueden abrir una farmacia donde quieran. Hay límites a los precios a los que los farmacéuticos pueden vender sus productos porque los precios de los medicamentos se fijan administrativamente. Y, sobre todo, las farmacias no compiten en precio porque su margen está fijado administrativamente.

Creo que fue Demsetz el que llamó la atención sobre el hecho de que cuando los operadores en un mercado no pueden competir en precios, compiten en calidad. El ejemplo era el de las líneas aéreas. Cuando los precios de los billetes de avión los fijaba el regulador, las compañías aéreas seguían compitiendo en todos los demás parámetros competitivos, es decir, en distancia entre asientos, en comida y bebida y otros servicios a bordo, en horarios, en instalaciones aeroportuarias, en equipaje que se puede transportar. ¡incluso en belleza de las azafatas! Por eso, un cártel de precios es menos dañino para los consumidores que un monopolio establecido y amparado por el Derecho. La competencia entre los cartelistas, en todos los parámetros excepto el precio, disipa las rentas monopolísticas. Los consumidores reciben todo el excedente, pero la producción no se ajusta a sus preferencias.

La razón se encuentra en que si la posición de monopolio se alcanza gracias a un acuerdo, los miembros del cártel o acuerdo siguen compitiendo en todos los aspectos no cubiertos por el acuerdo restrictivo de la competencia. De manera que, aún vendiendo al mismo precio, intentarán, cada uno de ellos aumentar sus propias ventas (a costa de los otros miembros del cártel) no mediante la reducción del precio (lo que no pueden porque sería traicionar el cártel) sino aumentando la calidad o el servicio que ofrecen con su producto. De esta forma, las rentas monopolísticas se disiparían. Dado que no existen, normalmente, empresarios privados que tengan un monopolio del 100 % de un mercado, la anterior reflexión demuestra que son los monopolios protegidos o reservados al Estado los más dañinos para el bienestar social, porque son los únicos en los que la competencia desaparece absolutamente. De ahí que deba preocupar, especialmente, la captura del regulador o del legislador por los empresarios privados para obtener una exención a la aplicación del Derecho de la competencia. Como ha recordado Muris, eso lleva a que las empresas incrementen sus inversiones en tratar de capturar al regulador para que éste imponga restricciones a la competencia.

Así pues, la regulación farmacéutica impide a los titulares de oficinas de farmacia competir en precio lo que les obliga a competir en “calidad” expresada en la atención al cliente, en horarios de apertura (donde también había restricciones a la competencia ya que los horarios y las guardias se fijaban por los colegios profesionales hasta que la jurisprudencia acabó con la regulación restrictiva correspondiente). La competencia “en calidad” no es más intensa porque no es posible. Los medicamentos vienen fabricados y prescritos por terceros, de manera que las prestaciones a los consumidores respecto de las que los farmacéuticos podrían competir son pocas y las dimensiones en torno a las cuales podrían competir, también. Podrían ofrecer crédito a los clientes – así se hacía en los años cuarenta cuando la gente era muy pobre y la Seguridad Social no pagaba los medicamentos –, servicio a domicilio y poco más. Quizá algún día las farmacias ofrezcan servicios sanitarios que ahora se prestan en centros de salud como la realización de análisis de sangre si una nueva tecnología permite simplificar el procedimiento hasta el punto de que pueda llevarse a cabo en una “tienda”.

Si suponemos que los farmacéuticos se comportan racionalmente, las farmacias deberían reaccionar a la regulación de su actividad de forma racional: maximizando su eficiencia con las restricciones que les impone la regulación. Así, como la regulación les impone el precio al que pueden vender a los consumidores y el margen que pueden cargar, tienen incentivos – los farmacéuticos – para asociarse (cooperar en lugar de competir) en la producción de bienes o servicios intermedios. Por ejemplo, el transporte de los medicamentos a cada una de las farmacias. La regulación obliga a los farmacéuticos a disponer de todos los medicamentos autorizados. Es ineficiente que cada farmacéutico disponga de existencias que, probablemente, no venda. Si existe un sistema de transporte muy eficiente (con uno o dos repartos diarios), el coste de cumplir con esa obligación puede reducirse para todos los farmacéuticos si cooperan entre sí y organizan una empresa de transporte desde unos almacenes centrales a cada una de las oficinas de farmacia.

Los farmacéuticos pueden cooperar también – y lo hacen – introduciéndose en los mercados ascendentes, es decir, en los de producción de medicamentos. En relación con medicamentos y productos sanitarios que no están protegidos por una patente, tienen incentivos para “meterse” a fabricar. Las ganancias se producen por dos vías. En relación con productos de precio libre, obteniendo un margen superior. En relación con productos de precio y margen fijado por el Estado, reteniendo para los farmacéuticos el margen del fabricante. Para los consumidores, la ventaja puede consistir en que se elimina la “doble marginalización” (la suma del margen del fabricante y del farmacéutico en la medida en que el farmacéutico tiene que ofrecer a los consumidores el producto a un precio inferior al que ofrece el producto del fabricante)

Los costes de los farmacéuticos para cooperar entre sí son bajos, precisamente, gracias a la regulación. Tienen organizaciones profesionales y la regulación les impone la coordinación. Es fácil, pues, que “hablen” de cualquier aspecto de la regulación. Sus intereses individuales son homogéneos, también debido a la regulación. Si hubiera grandes cadenas de farmacias y pequeñas oficinas de farmacia, la heterogeneidad sería mayor y más fácil que aparecieran conflictos entre los farmacéuticos. Cuando las ganancias de cooperar son evidentes (son “low hanging fruits”), pues, los farmacéuticos cooperan.

Sería deseable tener datos acerca de la potencia de las cooperativas de farmacéuticos en la producción y distribución de medicamentos genéricos, de parafarmacia y medicamentos que se vendan sin receta (OTC).

La lección más general es que la regulación no elimina la competencia. Simplemente, la distorsiona. En un artículo sobre el monopolio, Demsetz señaló que si las economías de escala hacen que lo eficiente sea que una sola empresa sirva a toda la demanda de un producto y, por tanto, que tengamos un monopolista, eso no implica que el precio que paguen los consumidores esté por encima del coste de producción del bien (o sea que los consumidores paguemos un precio monopolístico) si los costes de negociar con los consumidores son despreciables, esto es, si hay competencia para lograr hacerse con la posición de monopolista. El que gane en ese concurso, lo hará porque habrá ofrecido el precio más bajo posible y, a continuación, producirá la cantidad demandada a ese precio recurriendo a sus propios recursos o a los de otros.

Y que los particulares tienen incentivos para maximizar la eficiencia dentro de las constricciones que les imponga la regulación. De manera que la ineficiencia de la regulación es menor de la que sería en el caso de que el Estado prestara directamente los servicios o proveyera de los bienes a los consumidores o que asignara a una empresa monopolística la producción de un determinado bien. La regulación permite, además, ajustes que mejoren su eficiencia.

O sea que, cuando nuestros farmacéuticos defienden el modelo español (como cuando lo hacen los notarios, los registradores, las compañías eléctricas, los bancos o las compañías de gas), normalmente, algo de razón tienen. Por un lado, que alguna regulación es necesaria (por ejemplo, que el que esté en el mostrador de una farmacia sea alguien con conocimientos de farmacopea) y, por otro, que los consumidores disfrutan de niveles de calidad elevados en el bien o servicio de que se trate. Lo que no nos dicen es que los niveles de regulación necesarios son siempre mucho más bajos que los-realmente-existentes y que la gente prefiere viajar más en avión, aunque sea más incómodo que hacerlo menos (no hacerlo en el caso de los más pobres) pero con más comodidad y que, si el bien producido no es absolutamente homogéneo, la competencia proporcionará todos los niveles de calidad que reclamen los consumidores.

Este análisis se aplica, mutatis mutandis, a la relación entre Uber y los taxistas. La regulación del taxi es, seguramente, ineficiente. Pero los taxistas tienen – o pueden tener – incentivos para cooperar y reducir las ineficiencias de la regulación y, en la medida en que lo logren, su capacidad para resistir frente a la innovación que supone Uber es mayor. Sobre todo si pueden organizarse para competir con Uber como los farmacéuticos con los fabricantes de medicamentos.

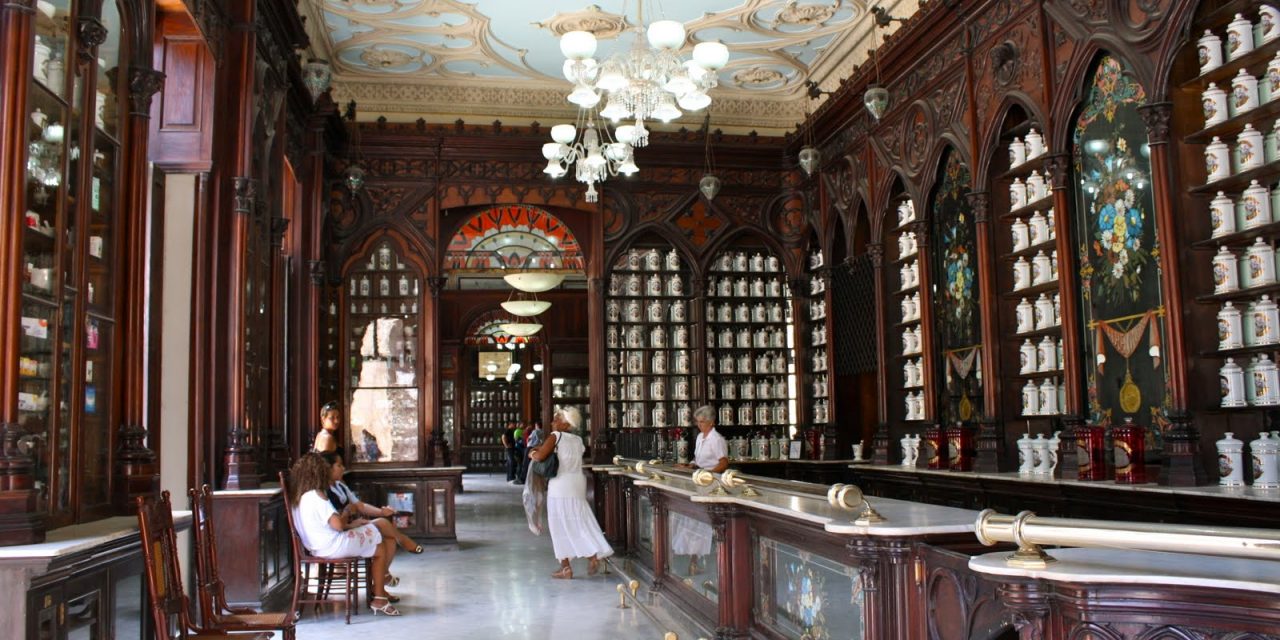

Fuente de la foto: elsilenciero.com

¿Le interesan estos contenidos?

Suscríbase a nuestra newsletter para recibir mensualmente los nuevos contenidos, noticias, invitación a debates, clases y eventos.

Se ha suscrito a nuestros contenidos, muchas gracias.

*Al suscribirse acepta automáticamente nuestra política de privacidad.

Como sp interesante. Solo un par de cosas: ¿quizás haya alguna razón para q el precio está fijado administrativam, no? «Es ineficiente que cada farmacia tenga existencias que, quizás, no venda”…Bueno, imagínate te un diabético en un pueblo.

claro que lo hay. Que el presupuesto del Estado es el que paga las medicinas! Y es ineficiente PARA LAS FARMACIAS, pero necesario para asegurar el abastecimiento de la población.

Creo que el post es muy interesante y puede dar mucho de si en muchos aspectos. Yo, por supuesto, y como idea de principio estoy a favor de la libre competencia. Así dicho queda muy bien. Pero analizado ambos términos «libre» y «competencia» creo que en muy pocos ámbitos existe., y por supuesto no creo que lo haya en los países occidentales (incluido USA). Creo que los procesos de desregularización que se iniciaron en Estados Unidos, allá por los inicios de los años 80 no han favorecido una verdadera «libre competencia». Muy al contrario, creo que los últimos 20-30 años… Ver más »

Dos interesantísimos artículos de Juan Ramón Rallo de hace muy poco tiempo hablan de Harold Demsetz y la cartelización como arma competitiva legítima, siempre que el Estado no se inmiscuya tomando partido por un cártel para que sea imposible o muy difícil atacarlo por otros cárteles o competidores: http://juanramonrallo.com/2015/03/en-defensa-del-cartel-de-la-leche/ http://juanramonrallo.com/2015/10/este-cartel-de-la-leche-si-puede-defenderse/

es importante el trabajo que estan realizando, poder informar a personas, e buscado informacion sobre la ley de insolvencia e informacion sobre comercio, ustedes son claros y precisos, gracias

Sería interesante saber si existe alguna sentencia/resolución/expediente contra una oficina de farmacia por responsabilidad en la dispensa de un medicamento a usuario. No recuerdo haber leído nada al respecto, pero pueden existir. La competencia en calidad entre las oficinas no es tal ni se la espera. Las oficinas tiene sus zonas de demarcación y su mercado, para que volverse locos si el fijo asegurado es muy atractivo (salvo que se tenga que amortizar la compra de la farmacia); los traslados suelen desencadenar en litigios entre los titulares, que no van destinados a favorecer la calidad sino obvia y legítimamente a… Ver más »

Estoy por borrar su comentario Javier. No le acepto que afirme que yo apoyo «a uno de los lobbys más potentes que existen». No lo hago y, si ha seguido mi trayectoria, verá que soy muy crítico con la doctrina del TJUE sobre farmacias. Dejaré el comentario porque supongo que no quiere Vd ofender. El sentido de la entrada es explicar cómo la regulación de una actividad afecta a la competencia.

Sólo dos precisiones a su magnífica pieza. Una, no existe ninguna CC.AA en la que el farmacéutico pueda abrir libremente donde quiera. Existe una CC.AA ( y estoy seguro de que se refería a ella), llamada Navarra, donde las normas de planificación territorial en materia de apertura de farmacias, son más laxas. Fundamentalmente, no existe esa farsa llamada «concursos de apertura de farmacias», y por otro lado, el ratio habitantes/farmacia es mucho menor que en el resto del Estado. La consecuencia práctica, inapelable, que nos ofrece Navarra es que con mucha menos restricción, no se resienten para nada los estándares… Ver más »