Por Jesús Alfaro Águila-Real

En el Derecho Privado contemporáneo, hay cinco tipos básicos de corporaciones: la fundación; la asociación, las sociedades de capital (anónima y limitada), las mutuas y las cooperativas. En los EE.UU. a las sociedades de capital se les denomina business corporation y un número creciente de autores critica el modelo legal de la business corporation como una organización (conjunto de reglas) que dota de capacidad de obrar a un patrimonio que debe gestionarse en el interés exclusivo de aquellos que formaron el patrimonio con sus aportaciones (los accionistas – shareholders). La discusión ya longeva en esta materia se refiere a si los administradores – directors – de la corporación deben cumplir con sus deberes fiduciarios enfocados en maximizar el valor de ese patrimonio o si deben atender a los intereses de todos los que se relacionan con ese patrimonio (clientes, proveedores, trabajadores…) y, sobre todo, deben incluir entre sus objetivos los intereses generales de la Sociedad y del mundo en general. Se han sucedido los términos para describir estas doctrinas (stakeholderism, ESG, public purpose, responsabilidad social corporativa…).

Un status quaestionis bastante convincente, en Bhagat, Sanjai and Hubbard, Robert Glenn, Rule of Law, and Purpose of the Corporation (July 12, 2021).

En los últimos años, sin embargo, la discusión ha girado hacia el ‘concepto’ de corporación porque más y más profesores estadounidenses de Derecho han publicado artículos en torno a la evolución histórica de la figura.

Me refiero, entre muchos otros, a los siguientes: Omarova, Saule T., The ‘Franchise’ View of the Corporation: Purpose, Personality, Public Policy (July 15, 2021). Elizabeth Pollman & Robert B. Thompson (eds.), “Research Handbook on Corporate Purpose and Personhood” (2021); Ciepley, David A, Corporate Directors as Purpose Fiduciaries: Reclaiming the Corporate Law We Need (July 25, 2019), comentado en esta entrada y en esta entrada; Lund, Dorothy S. and Pollman, Elizabeth, Corporate Purpose, 2023, comentado en esta entrada. De la historia de la corporation en los EE.UU. me he ocupado frecuentemente en el Almacén, últimamente, en esta entrada y en esta entrada que elaboran algunos de los argumentos que se exponen a continuación.

Básicamente, estos autores consideran que la business corporation, tal como es concebida por la doctrina y la legislación norteamericana supone una perversión de la corporation. La corporation ha sido siempre una institución que el legislador – el Estado – pone a disposición de los particulares para la consecución de fines públicos. Su puesta al servicio de intereses exclusivamente privados no merece de los privilegios con los que el Estado la ha dotado.

Sorprende, en este contexto, la ausencia de referencias al trust, a través del cual, los anglosajones disfrutaban de las ventajas asociadas a la constitución de una sociedad anónima mucho antes de que se liberalizara la constitución de éstas. ¿Debe considerarse el trust como una forma privilegiada de separar patrimonios?

¿Cuáles son estos ‘privilegios’? Como la apelación a los derechos monopolísticos es imposible una vez que se reconoce el derecho de cualquiera a constituir una corporación, estos autores reformulan el carácter ‘privilegiado’ de la corporación apelando a las características de ésta que son

- la sucesión perpetua: las corporaciones tienen órganos que se ocupan por individuos que se suceden en el cargo sin solución de continuidad y, por tanto, permiten que la corporación tenga ‘vida eterna’ y que

- su continuidad no se vea afectada por las vicisitudes que afecten a sus miembros (independencia de la corporación respecto de sus miembros o fungibilidad de estos);

- la separación del patrimonio de la corporación respecto del patrimonio de sus miembros y

- la responsabilidad limitada de los miembros por las deudas de la corporación a su aportación.

Contrato, propiedad, responsabilidad por daño, patrimonio y corporación, elementos fundamentales del Derecho Privado patrimonial

Antes de examinar si estos rasgos de la corporación constituyen un privilegio en algún sentido razonable, conviene señalar que la discusión de la que damos cuenta ha tenido la ventaja de que los juristas se hayan ocupado de una institución cuya importancia es difícil de exagerar. Sólo el contrato, la propiedad, la responsabilidad por daños y el patrimonio tienen una importancia semejante a la corporación (y las instituciones conexas de la personalidad jurídica y el contrato de sociedad) en la construcción del Derecho Privado patrimonial.

Sin embargo, apenas hay tratamiento entre los europeo-continentales de la figura porque su estudio ha quedado ocultado bajo el de otros conceptos jurídicos igualmente relevantes como la persona jurídica o (el contrato de) la sociedad.

A mi juicio, estos planteamientos perseveran en la confusión entre corporación y persona jurídica y empeoran la situación porque equiparan indebidamente a las corporaciones (rectius, a las personas jurídicas, pero en EE.UU. la identificación entre corporation y persona jurídica es prácticamente total) con los seres humanos. Sin reconocerlo explícitamente, son fervientes partidarios de la teoría de la ficción ya que, grosso modo, su concepción de las corporaciones consiste en afirmar que son individuos artificiales creados por el Estado y dotados por éste, graciosamente, de unos atributos que no merecen si no se utilizan en beneficio de toda la Sociedad.

Por otra parte, este planteamiento implica expulsar a la corporación del Derecho Privado y dejar de considerarla una institución semejante a las restantes que se han enunciado. En efecto, la propiedad y el patrimonio, el contrato y la responsabilidad por daño facilitan la cooperación entre particulares y su reconocimiento y protección por el Estado es obligatoria en un Derecho que ponga en su centro el ‘libre desarrollo de la personalidad’ de los individuos, libertad que incluye, sin duda alguna, el derecho a ganarse la vida como uno prefiera sin más límite – Adam Smith – que la prohibición de emplear el engaño y la violencia (art. 10 CE que reproduce declaraciones semejantes contenidas en casi todas las Constituciones contemporáneas incluida la declaración de independencia norteamericana ‘Life, Liberty and the pursuit of Happiness’). Así, no hay duda de que

- los contratos facilitan los intercambios y con ello la mejor asignación de los recursos y la satisfacción, al menor coste, de las necesidades de todos los miembros de la Sociedad;

- la propiedad y los patrimonios reducen los conflictos por los bienes en un grupo, facilitan la inversión, la especialización y la división del trabajo (v., Alfaro, Psicología y Evolución del concepto y las normas sobre la propiedad, Derecho Mercantil, 2017 y Una teoría evolutiva del origen del derecho de propiedad, Derecho Mercantil, 201)

- En fin, la responsabilidad por daño reduce la violencia y la venganza privadas.

No es posible concebir un Derecho Privado que no contenga estas instituciones. Es más, aplicando el principio Anna Karenina, deberíamos decir que aunque los Derechos privados ineficientes e injustos lo son cada uno a su manera, todos los Derechos Privados eficientes y justos se parecen en que reconocen y protegen la libertad contractual, el derecho de propiedad, la titularidad del propio patrimonio y la indemnización de los daños causados por otros y que uno no deba soportar.

Pues bien, a esta cuarteta fundamental que configura el contenido del Derecho Privado patrimonial hay que añadir la corporación. El reconocimiento del derecho de los particulares a constituir corporaciones es esencial en un Derecho Privado patrimonial evolucionado puesto que la corporación permite acumular recursos de los miembros de una Sociedad (bienes, derechos, trabajo) para dedicarlos a fines supraindividuales a largo plazo de forma estable, es decir, cuyo éxito no se vea puesto en peligro por las vicisitudes que afecten a los individuos que, en cada momento forman parte del proyecto u objetivo supraindividual.

Por eso, en la medida en que se forme un patrimonio con los recursos aportados por los promotores, el Derecho debe reconocer personalidad jurídica a las corporaciones. Un Derecho que no reconozca el derecho de los particulares (a la autonomía privada) a constituir corporaciones para perseguir cualquier fin lícito (incluido, por tanto, el de fabricar y distribuir perfumes y ganar dinero con ello, por ejemplo) no puede ser considerado como un Derecho que ponga en su centro al individuo, su dignidad y su derecho a fijar y perseguir sus propios fines en la vida y, en consecuencia, un Derecho privado justo.

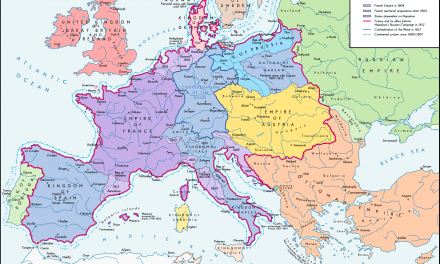

La corporación en el Antiguo Régimen y en el Derecho Contemporáneo

Es cierto que en el Antiguo Régimen no existía libertad para los particulares de constituir corporaciones; que no había libertad de asociación ni había libertad de fundación ni había libertad para constituir una sociedad anónima. Pero tampoco había libertad de propiedad ni libertad contractual ni obligación de indemnizar el daño causado (no se distinguía la responsabilidad civil de la penal). No había, simplemente, autonomía privada. Sólo con la generalización de las leyes que permitían la libre constitución de sociedades anónimas – de corporaciones societarias o business corporations – se incluye en el Derecho Privado y como parte de la autonomía privada el derecho a constituir corporaciones. Y esto ocurre al tiempo que se reconoce la libertad de propiedad (se eliminan los vínculos feudales, se crean los mercados de los factores de la producción: trabajo, capital y tierras, se reconoce la libertad testamentaria); se reconoce la libertad de contratación… En ese contexto, no hay nada de extraño en que, en la segunda mitad del siglo XIX, todos los países occidentales permitan la libre constitución de corporaciones a los particulares. Esta libertad se amplía conjuntamente con la libertad para constituir asociaciones (políticas y sindicales), cooperativas, mutuas…

Pues bien, la concepción de la corporación que se está extendiendo en los EE.UU en los últimos tiempos supone, digamos, una inane y levísima vuelta al Antiguo Régimen. Se pretende recuperar la idea de corporación forjada en el Bajo Imperio Romano y que sirvió para organizar la Sociedad y la Política de la Edad Media y de la Edad Moderna. Todas las instituciones sociales, desde las universidades a las sociedades funerarias, desde los hospitales a las catedrales, desde los gremios a las ciudades eran corporaciones. Y toda la vida colectiva – la política – también se organizaba corporativamente. El Leviathan es una corporación y, de ahí para abajo, acabando en las villas y pueblos, la vida política se organiza corporativamente. La Universidad de Harvard es una corporación. Las ciudades de Boston o Londres son corporaciones, la Commonwealth de Massachussetts es una corporación. Pero si la corporación se utilizó generalizadamente en la Edad Media y Moderna para toda clase de objetivos sociales y políticos, su empleo como ‘bomba de capitales’ para acumular los recursos necesarios para desarrollar empresas económicas de gran envergadura y larga duración (la sociedad anónima o la business corporation) sólo se produce a partir del siglo XVII y solo se generalizará en el siglo XX.

En el mundo contemporáneo, la corporación ha sufrido enormes transformaciones. En pocas palabras, se ha especializado y diversificado. El Derecho Público organiza los poderes públicos (somete a reglas su funcionamiento) recurriendo a la corporación. Los parlamentos son corporaciones, los organismos de la administración pública son corporaciones. Incluso la judicatura está organizada corporativamente. Y las corporaciones de Derecho Privado han sufrido una evolución parecida: han aparecido más y más organizaciones corporativas adaptadas al logro de objetivos determinados de los particulares. La corporación, pues, se ha ‘integrado’ en el Derecho Público y en el Derecho Privado.

Si esta evolución es correcta, se comprenderá que no se puede aplicar a las corporaciones de Derecho Público y a las de Derecho Privado el mismo régimen jurídico aunque ambas tengan raíces comunes. Es como pretender aplicar el Derecho de Contratos a los contratos administrativos, simplemente porque también se describen como «contratos».

El derecho a constituir corporaciones por los particulares, si se reconoce – y se reconoce constitucionalmente – forma parte de la autonomía privada y su ejercicio no puede condicionarse como afirman estos autores a que los particulares persigan un ‘fin de interés general’ o de ‘interés público’. El legislador puede reservar un tipo corporativo para tales fines (la fundación, en el caso de España) o puede condicionar el reconocimiento de ‘privilegios’, en el sentido etimológico de la palabra, esto es, ventajas especiales que no se reconocen a cualquiera, a que parte de los beneficios reviertan a la Sociedad. Pero condicionar la constitución válida de una corporación a que sus miembros promuevan intereses públicos – no exclusivamente privados – es tanto como condicionar el valor liberatorio del dinero de curso legal a que el precio que se paga con ese dinero sea un ‘precio justo’ o a que el bien o servicio que se adquiere con él haya sido producido y distribuido de acuerdo con determinados estándares éticos.

A esta objeción – central – se une la de la falta de claridad en la exposición de muchos de estos autores, que no tienen en cuenta que, a diferencia de lo que sucedió en Europa Continental, en los EE.UU. se utilizó la concesión de autorizaciones para constituir corporaciones para permitir la creación de instituciones que disfrutaban, con razón o sin ella, de derechos monopolísticos o que debían ser sometidas a control intenso por parte del Estado por los riesgos sistémicos que su actividad podía generar. Estas actividades requerían, a su vez, de la acumulación de grandes sumas de capital. No es extraño que la concesión estatal y la forma corporativa aparecieran así vinculadas a la consecución de un «propósito de carácter público» o un interés general. Las corporaciones norteamericanas en el siglo XVIII y en el siglo XIX ‘incorporan’ ciudades, universidades o casas de beneficencia o empresas que se dedicarán a la construcción y explotación de infraestructuras – monopolios naturales casi siempre – tales como canales, carreteras o ferrocarriles, a la banca y a los seguros. En relación con los bancos, su especial regulación no se basa en que presten un ‘servicio público’ (tráfico de pagos, gestión de los ahorros y financiación de consumidores y pequeñas empresas), sino en que su actividad genera riesgos sistémicos sobre toda la Economía.

¿Constituir sociedades anónimas es una concesión graciosa del legislador a los particulares?

Como la apelación a los derechos monopolísticos es imposible una vez que se reconoce el derecho de cualquiera a constituir una corporación, estos autores reformulan el carácter ‘privilegiado’ de la corporación apelando a las características de ésta que se han enumerado más arriba (sucesión perpetua, vida eterna, separación patrimonial y responsabilidad limitada) que se califican como atributos exorbitantes de los que no disfrutan los individuos.

En realidad, se mezclan aquí características de toda corporación (sucesión perpetua, independencia respecto de quienes sean sus miembros en cada momento y autonomía patrimonial) con las características propias de las corporaciones societarias que, a las anteriores, añaden la de que, como el patrimonio de la corporación se ha formado con las aportaciones de sus miembros – socios en virtud del contrato de sociedad celebrado para constituir la corporación, los socios-miembros (i) son titulares del patrimonio corporativo (lo que no ocurre en las corporaciones del Antiguo Régimen) y (ii) responden limitadamente de las deudas corporativas.

Para la comparación: hablar de responsabilidad limitada de los miembros de una asociación – la corporación por excelencia – carece de sentido, porque los asociados no realizan aportaciones al patrimonio social, simplemente son deudores de la asociación de las cuotas que hayan aprobado para sufragar los gastos que generen las actividades sociales. Es más, los asociados pueden abandonar libremente la asociación y eso es incompatible con que puedan considerarse responsables de las deudas de la asociación. Los asociados no son, pues, limitadamente responsables. Simplemente, no responden de las deudas que, en nombre de la asociación contraigan los miembros de la junta directiva.

Ya he explicado en otro lugar que la misma idea de ‘responsabilidad limitada’ es un mito basado en una interpretación a contrario de la regla prevista para las sociedades colectivas que impone a los socios colectivos una suerte de fianza legal respecto de todas las deudas que se contraigan en nombre de todos los socios colectivos por parte de los socios colectivos que tengan atribuida la función de administración y representación de la sociedad. La regla general es justo la contraria: si el legislador reconoce personalidad jurídica a un patrimonio, de las deudas que generen quienes gestionen ese patrimonio responde el patrimonio y, en principio, ningún otro patrimonio. Ni el patrimonio de los gestores, ni el patrimonio de los miembros en el caso de tratarse de una corporación. La responsabilidad por esas deudas que pueda pesar sobre administradores o socios necesita de una norma legal específica que la imponga.

Descartado el ‘privilegio’ de la responsabilidad limitada, queda el reconocimiento de personalidad jurídica y la ‘vida eterna’ como pretendidos privilegios.

El reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades de personas, a los trust y a tantos otros ‘tipos’ de organizaciones es suficiente argumento para descartar que se trate de un privilegio. Muy al contrario, se considera una exigencia del respeto y la protección debidos por el Estado a los derechos de los particulares (asociación, autonomía privada, propiedad).

En cuanto a la vida eterna, se trata de un argumento pseudofilosófico. Jurídicamente, la cuestión está suficientemente aclarada: el Derecho no impide que los particulares formen vínculos perpetuos. Sólo se preocupa de las vinculaciones perpetuas cuando éstas sean opresivas de la libertad de los individuos o impliquen la amortización (vinculación a la voluntad de otros) de su patrimonio. Pero que pueden existir y que los particulares pueden crear derechos y créditos perpetuos es una obviedad. Si uno es propietario de un bien lo es para siempre. Puede disponer del bien incluso para después de su muerte. Y existe la deuda perpetua.…

La insoportable levedad de las propuestas de lege ferenda.

Imagen: Europeana.eu

[…] Jesús Alfaro, Constituir corporaciones forma parte de la autonomía privada, Almacén de Derecho, […]